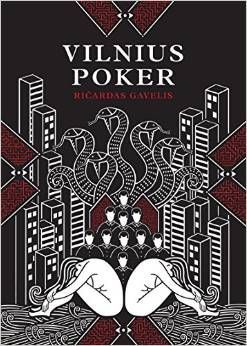

Vilnius Poker, Ričardas Gavelis

Traduit du lituanien par Margarita Le Borgne, Edition Monsieur Toussaint Louverture, 541 pages

4/5

Un autre roman qui se dresse comme une ville-livre, où les rues sombres forment ensemble un labyrinthe. Une question se maintient avec une force obsédante et donne au titre tout son sens ; Qui croire ou que croire ? Vilnius prend corps de la même façon que Petersbourg chez Gogol ou Bucarest dans la trilogie Orbitor de Mircea Cartarescu (Il y aurait beaucoup d’autres exemples à évoquer). Mais alors que Bucarest prenait une forme franchement délirante, franchement fantastique, c’est plus ambigu pour Vilnius.

L’ambiance est si sombre qu’elle paraît presque irréelle, invraisemblable, mais ne peut pas être complètement noire pour cette raison : La réalité survit autant que la perception de personnages patibulaires, déprimés ou alcoolique le permet. Pourtant on sent bien que cette Vilnius fantomatique est un portrait lucide pour ne pas dire désillusionné de l’homo lithuanicus et à plus forte raison de l’homo sovieticus, de toute l’humanité réduite à un silence stupide. Une musique grisante se dégage de ce roman habilement construit, va directement au cœur d’une certaine manière. Même s’il peut en prendre plein la gueule, parce que le récit est quand même dégoûtant. Mais étrangement pas rebutant, à deux ou trois épisodes près. La troisième partie est peut-être un peu décevante par rapport au reste.

« Je n’ai jamais aimé les mathématiques et pourtant j’étais topologue, principalement parce que c’était pratique et sécurisant. C’est aussi la raison pour laquelle je revenais sans cesse à cette macabre et bien-aimée Vilnius. J’avais peur qu’en m’installant ailleurs, je découvre soudain que j’aurais pu, que j’aurais dû, devenir quelqu’un d’autre, mais que c’était trop tard. J’avais peur de me retourner et d’apercevoir mes vies possibles, celles que j’ai dilapidées. Alors je revenais toujours ici où je ne pouvais être rien d’autre qu’un mathématicien. Seulement, une peur encore plus terrible s’emparait de moi à chaque retour : je me rendais compte que j’étais en train de gâcher, irrémédiablement, toutes mes autres vives. J’avais si peur de quitter ces murs, ces rues… n’importe où ailleurs, j’aurais immédiatement découvert une quantité de mes avenirs déjà morts et enterrés, une multitude de possibles avortés. »